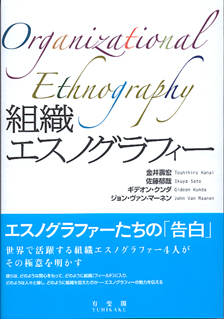

| 金井壽宏=佐藤郁哉=ギデオン・クンダ=ジョン・ヴァンマーネン [著]『組織エスノグラフィー』<2010年12月刊>(評者:東京理科大学 伊丹敬之教授)=『書斎の窓』2011年5月号に掲載= | 更新日:2011年4月27日 |

なぜ私が?

有斐閣からこの書評のご依頼が来たとき、私はほとんど考えもせずに引き受けた。

その前に旧知の金井さん、佐藤さんの連名でこの本を送っていただいていて、ざっと眺めただけだったが「いい本が出たな」と感じていた所への、ご依頼だった。

しかし、いざ書評を書く段になると、「なぜ自分がこの書評を書いているのか」と最初に自問した。なぜ依頼がきたか、誰が私を書評者として推薦したのか、なぜ自分は引き受けたのか。

おそらくその基本的理由は、私自身が有斐閣から出していただいた『創造的論文の書き方』などで、ハードデータを集めて「科学的に」仮説検証を行うという研究方法論の社会科学での妥当性の範囲について、かなりの疑問を呈していたからであろう。定量的研究が全てでもないし、むしろ社会科学では限界がある。定性的な研究方法をもっと中心的に据えるべき、というのは私自身のこの四半世紀以上の主張であり、自分のスタイルでもあった。

それは、エスノグラファーたちとどこかで共振する考え方なのであろう。この本で「組織エスノグラファーのグールー」と金井さんが紹介している著者の一人、ヴァンマーネンが本書の最後の章の最後のパラグラフで言っていることは、まさに私も同感なのである。そこには、「社会科学者たちが方法論に関して厳密性を求めたり、研究論文のフォーマットを厳密に規格化することへの(エスノグラファーの)軽蔑ないしは無関心」、「自然科学モデルに沿った調査デザインや学術論文が持ってきた永続的影響力からの自由」などが語られているのである。

しかし私は、本書で4人の著者が共通に抱いていると思われるエスノグラファーの定義からすれば、エスノグラファーではない。むしろ、佐藤さんがやや揶揄を込めて言う「猫も杓子もエスノグラファー」の一人であろう。現場に少し出て、わずかばかりの観察とインタビューをして、あろうことかそこから大胆にもいろいろな言説を紡ぎ出してしまう、「不謹慎な」研究者なのである。いや、研究などとは言わない方がいいかもしれない。ただ、何が真実と自分は思ったか、何を自分は理解したか、を現実に即して考えようとする姿勢があるだけなのだろう。

エスノグラフィーとは?

では、本書のタイトルになっている、組織エスノグラフィーとは、何なのか。

この本は4人の本格的エスノグラファーが、自分がいかにしてエスノグラファーとなったかの個人史を「告白」し、その上でエスノグラフィーのあるべき姿について語る、いわば「エスノグラフィーへの招待」とでもいうべき本だが、面白いことに、共著者4人の間で微妙に「本格的エスノグラフィー」のイメージが異なるように感じた。しかし、微小な差はむしろ歓迎すべきなのかも知れないし、次の5点の特徴をもつ研究方法をエスノグラフィーというのだ、と私は理解した。

1. 一つの現場に入り込み、参与観察を行う

2. 観察のディテールを丹念に記録する

3. そのディテールから、内部者の見解を理解しようとする

4. ディテールと内部者の見解の理解から、現場で起きていることの見えない背景を考えようとする

5. こうした考察の結果として得られた「自分の理解」を、詳細な記録とともに書こうとする。

ただし、第4の点については、それがエスノグラフィーの構成要件かどうかは、4人の間で少し意見が分かれるかも知れない。しかし、私はどこかで「見えない背景」の考察とそこからの多少の抽象化・一般化がなければ、社会科学の研究としての醍醐味は出てこないと考えるので、あえて入れている。

こうした研究方法論の社会現象の理解にとっての重要性は、私も同感である。だから、この方法論への招待書としての本書の出版を歓迎したい。

ただ、参与観察とディテールの程度についてきびしく要求するのが本格派なのだろうが、そこを少しソフトに考えて、多少の「猫も杓子も」を許した方がいいのでは、と「猫も杓子も」の一員としては感じている。それは、研究対象とする現象の範囲と一人の研究者としての利用可能時間との間のトレードオフがあるからである。本格派になると、少数の現象しか扱えない。しかし、いい加減にやれば現象の範囲は広げられるが説得性に欠ける危険が出る。そのトレードオフにどこで「きりをつけるか」、それは個々の研究者のスタイルの問題かも知れない。

なぜ彼らは参与とディテールにそこまでこだわるか

本格的エスノグラファーがなぜ参与とディテールにそこまでこだわるか、という疑問を本書を読んであらためて感じた。それがいけないというのではない。それはそれでスタイルとしてあっていい。しかし、自分はなぜそうではなく、彼らはなぜそうなのか、という疑問である。

もちろん、この疑問に対する一つの答えは、他人に何ものかを説得的に伝えられる為に必要とされる証拠の「厚さ」についての考え方であろう。それだけのディテールまで調べたという事実自体が説得力の源泉になるという考え方があるのだろうし、そこまで調べて初めて真実が「浮かび上がる」(彼らの言葉を使えば、アライズ、か)という思いであろう。

しかし、なぜ「参与」がそこまで必要なのか。それは、参与しなければ内部者の心理には到底到達できない、参与して初めて調査対象の内部者の心が開かれる、という思いがあるからであろう。

しかし、それだけではないような気もした。ヴァンマーネンの詳しい経歴を私は知らないが(個人史の告白をこの本で書いているのは、クンダ、金井、佐藤の3人である)、他の3人に共通した個人史の部分に彼らの参与とディテールへのこだわりの一つの源泉があるように思えた。それは、心理的な何かの問題を抱えた人々、社会の表層では恵まれていない人々への深い関心、である。3人ともどこかの段階で臨床心理学の実践でそうした人々に出会い、おそらく深い経験をしている。そして、そうした社会的に見れば恵まれない人々が少しでもいい状態になるための手伝いができないか、という人間として自然な感覚をもったのではないかと思う。

もしそうした経験があれば、その「手伝う」という一種畏れおおいことができるにはそれだけの詳しい実状の理解と深い参与がなければならない、と思うのもまた自然だと私にも思える。薄っぺらな理解と安易な同情ほど、問題をどこかに抱えた立場の人たちが反発するものもないであろう。

いずれも私の想像にすぎない。しかし、彼らはそれだけ真摯なのだとあらためて感じた。そしてそうした根源的思いは、ヴァンマーネンも含めてエスノグラフィーの対象がしばしば権力の中心を避け、社会の周辺部分に目を向ける志向をもつことと関係するように思われる。

ただこう考えてみると、エスノグラフィーの対象として「企業の経営者」「政治家」といったような権力の中心にいるように見える集団が選ばれてもいいだろう。たしかに彼らは「権力の中心」にいるように見え、また社会の表面では活躍しているようには見えるものの、彼らもまた歪みを抱えた人間の集団であることも多いと思えるからである。

参与できない対象はどうする?

しかし、権力の中心をエスノグラフィーの対象とできないかと考え始めると、「参与」ということのもつ限界にも思い至る。権力の中心で参与観察が可能か、彼らが参与を許すか、という問題が容易に予想されるからである。

そうした対象への接近は、どうしたらいいのか。

じつは、現実の厚い記述とそこからの内部者的解釈というものが大切になるのは、厳密な意味でのエスノグラフィーあるいはその語源である民族学的な「民族誌」の世界だけではない。たとえば、歴史的な、すでに起こってしまった過去の現象についても大切であろう。歴史研究はまさにそうしたものではないか。あるいは、最近私も手がけたので少し実感があるのだが、個人の評伝を書くという作業も同じである。

歴史研究の場合、時空の制約から厳密な意味の参与は不可能である。直接観察もできない。しかし、現実の厚い記述を第一次資料という「間接観察」によって試みようとする。個人の評伝の場合、生きている人でも参与観察はかなりむつかしいし、すでに鬼籍に入られた方なら、参与どころか直接観察もインタビューも無理である。

ともに、残された資料、関係者のインタビュー(可能ならば)だけから「内部者的理解」を紡ぎださなければ、「ことの真実」に迫るような解釈はできないだろう。

エスノグラフィーで培った方法論的ノウハウと「かんどころ」をもとに、こうした「参与できない対象」についての研究の方法についての洞察をもっと聞かせて欲しい、と本書を読んで思った。「資料のつくり方」とそこからの「事実の全体像」の紡ぎ方、そしてその全体像をベースにして、深い「解釈」の引き出し方、多くの人がそれを知りたいのではないか。少なくとも私は聞いてみたい。

こんな私のリクエストはないものねだりだと著者たちに叱られそうだ。この本は、組織エスノグラフィーへの招待書という位置づけで作られている。その点では、いい招待書に仕上がっていると思う。多くの研究者、とくに若い世代に勧めたい。しかし、いい本だからこそ、ないものねだりもしたくなる。

「疑似」参与からの内部者「的な」解釈の獲得。それは、社会科学研究の夢かも知れない。読者がその夢を、著者たちとともに抱き始めるのを、期待したい。本格的エスノグラファーでなくても、できることはあるし、この本から学ぶことは多いだろう。

私は一体、書評を書いたのだろうか。書き始めに「なぜ私が」と自問し、また書き終わりにそんな疑問をもつ。

しかし、書評を書くということは、一種の「参与観察」になっているような気もしている。その参与観察から私は何を感じたかの告白がこの書評であった、と言っても、自分たちが3章に亘って個人史の告白を長くしている著者たちだから、許してくれるだろう。

(いたみ・ひろゆき=東京理科大学イノベーション研究科教授)

有斐閣からこの書評のご依頼が来たとき、私はほとんど考えもせずに引き受けた。

その前に旧知の金井さん、佐藤さんの連名でこの本を送っていただいていて、ざっと眺めただけだったが「いい本が出たな」と感じていた所への、ご依頼だった。

しかし、いざ書評を書く段になると、「なぜ自分がこの書評を書いているのか」と最初に自問した。なぜ依頼がきたか、誰が私を書評者として推薦したのか、なぜ自分は引き受けたのか。

おそらくその基本的理由は、私自身が有斐閣から出していただいた『創造的論文の書き方』などで、ハードデータを集めて「科学的に」仮説検証を行うという研究方法論の社会科学での妥当性の範囲について、かなりの疑問を呈していたからであろう。定量的研究が全てでもないし、むしろ社会科学では限界がある。定性的な研究方法をもっと中心的に据えるべき、というのは私自身のこの四半世紀以上の主張であり、自分のスタイルでもあった。

それは、エスノグラファーたちとどこかで共振する考え方なのであろう。この本で「組織エスノグラファーのグールー」と金井さんが紹介している著者の一人、ヴァンマーネンが本書の最後の章の最後のパラグラフで言っていることは、まさに私も同感なのである。そこには、「社会科学者たちが方法論に関して厳密性を求めたり、研究論文のフォーマットを厳密に規格化することへの(エスノグラファーの)軽蔑ないしは無関心」、「自然科学モデルに沿った調査デザインや学術論文が持ってきた永続的影響力からの自由」などが語られているのである。

しかし私は、本書で4人の著者が共通に抱いていると思われるエスノグラファーの定義からすれば、エスノグラファーではない。むしろ、佐藤さんがやや揶揄を込めて言う「猫も杓子もエスノグラファー」の一人であろう。現場に少し出て、わずかばかりの観察とインタビューをして、あろうことかそこから大胆にもいろいろな言説を紡ぎ出してしまう、「不謹慎な」研究者なのである。いや、研究などとは言わない方がいいかもしれない。ただ、何が真実と自分は思ったか、何を自分は理解したか、を現実に即して考えようとする姿勢があるだけなのだろう。

エスノグラフィーとは?

では、本書のタイトルになっている、組織エスノグラフィーとは、何なのか。

この本は4人の本格的エスノグラファーが、自分がいかにしてエスノグラファーとなったかの個人史を「告白」し、その上でエスノグラフィーのあるべき姿について語る、いわば「エスノグラフィーへの招待」とでもいうべき本だが、面白いことに、共著者4人の間で微妙に「本格的エスノグラフィー」のイメージが異なるように感じた。しかし、微小な差はむしろ歓迎すべきなのかも知れないし、次の5点の特徴をもつ研究方法をエスノグラフィーというのだ、と私は理解した。

1. 一つの現場に入り込み、参与観察を行う

2. 観察のディテールを丹念に記録する

3. そのディテールから、内部者の見解を理解しようとする

4. ディテールと内部者の見解の理解から、現場で起きていることの見えない背景を考えようとする

5. こうした考察の結果として得られた「自分の理解」を、詳細な記録とともに書こうとする。

ただし、第4の点については、それがエスノグラフィーの構成要件かどうかは、4人の間で少し意見が分かれるかも知れない。しかし、私はどこかで「見えない背景」の考察とそこからの多少の抽象化・一般化がなければ、社会科学の研究としての醍醐味は出てこないと考えるので、あえて入れている。

こうした研究方法論の社会現象の理解にとっての重要性は、私も同感である。だから、この方法論への招待書としての本書の出版を歓迎したい。

ただ、参与観察とディテールの程度についてきびしく要求するのが本格派なのだろうが、そこを少しソフトに考えて、多少の「猫も杓子も」を許した方がいいのでは、と「猫も杓子も」の一員としては感じている。それは、研究対象とする現象の範囲と一人の研究者としての利用可能時間との間のトレードオフがあるからである。本格派になると、少数の現象しか扱えない。しかし、いい加減にやれば現象の範囲は広げられるが説得性に欠ける危険が出る。そのトレードオフにどこで「きりをつけるか」、それは個々の研究者のスタイルの問題かも知れない。

なぜ彼らは参与とディテールにそこまでこだわるか

本格的エスノグラファーがなぜ参与とディテールにそこまでこだわるか、という疑問を本書を読んであらためて感じた。それがいけないというのではない。それはそれでスタイルとしてあっていい。しかし、自分はなぜそうではなく、彼らはなぜそうなのか、という疑問である。

もちろん、この疑問に対する一つの答えは、他人に何ものかを説得的に伝えられる為に必要とされる証拠の「厚さ」についての考え方であろう。それだけのディテールまで調べたという事実自体が説得力の源泉になるという考え方があるのだろうし、そこまで調べて初めて真実が「浮かび上がる」(彼らの言葉を使えば、アライズ、か)という思いであろう。

しかし、なぜ「参与」がそこまで必要なのか。それは、参与しなければ内部者の心理には到底到達できない、参与して初めて調査対象の内部者の心が開かれる、という思いがあるからであろう。

しかし、それだけではないような気もした。ヴァンマーネンの詳しい経歴を私は知らないが(個人史の告白をこの本で書いているのは、クンダ、金井、佐藤の3人である)、他の3人に共通した個人史の部分に彼らの参与とディテールへのこだわりの一つの源泉があるように思えた。それは、心理的な何かの問題を抱えた人々、社会の表層では恵まれていない人々への深い関心、である。3人ともどこかの段階で臨床心理学の実践でそうした人々に出会い、おそらく深い経験をしている。そして、そうした社会的に見れば恵まれない人々が少しでもいい状態になるための手伝いができないか、という人間として自然な感覚をもったのではないかと思う。

もしそうした経験があれば、その「手伝う」という一種畏れおおいことができるにはそれだけの詳しい実状の理解と深い参与がなければならない、と思うのもまた自然だと私にも思える。薄っぺらな理解と安易な同情ほど、問題をどこかに抱えた立場の人たちが反発するものもないであろう。

いずれも私の想像にすぎない。しかし、彼らはそれだけ真摯なのだとあらためて感じた。そしてそうした根源的思いは、ヴァンマーネンも含めてエスノグラフィーの対象がしばしば権力の中心を避け、社会の周辺部分に目を向ける志向をもつことと関係するように思われる。

ただこう考えてみると、エスノグラフィーの対象として「企業の経営者」「政治家」といったような権力の中心にいるように見える集団が選ばれてもいいだろう。たしかに彼らは「権力の中心」にいるように見え、また社会の表面では活躍しているようには見えるものの、彼らもまた歪みを抱えた人間の集団であることも多いと思えるからである。

参与できない対象はどうする?

しかし、権力の中心をエスノグラフィーの対象とできないかと考え始めると、「参与」ということのもつ限界にも思い至る。権力の中心で参与観察が可能か、彼らが参与を許すか、という問題が容易に予想されるからである。

そうした対象への接近は、どうしたらいいのか。

じつは、現実の厚い記述とそこからの内部者的解釈というものが大切になるのは、厳密な意味でのエスノグラフィーあるいはその語源である民族学的な「民族誌」の世界だけではない。たとえば、歴史的な、すでに起こってしまった過去の現象についても大切であろう。歴史研究はまさにそうしたものではないか。あるいは、最近私も手がけたので少し実感があるのだが、個人の評伝を書くという作業も同じである。

歴史研究の場合、時空の制約から厳密な意味の参与は不可能である。直接観察もできない。しかし、現実の厚い記述を第一次資料という「間接観察」によって試みようとする。個人の評伝の場合、生きている人でも参与観察はかなりむつかしいし、すでに鬼籍に入られた方なら、参与どころか直接観察もインタビューも無理である。

ともに、残された資料、関係者のインタビュー(可能ならば)だけから「内部者的理解」を紡ぎださなければ、「ことの真実」に迫るような解釈はできないだろう。

エスノグラフィーで培った方法論的ノウハウと「かんどころ」をもとに、こうした「参与できない対象」についての研究の方法についての洞察をもっと聞かせて欲しい、と本書を読んで思った。「資料のつくり方」とそこからの「事実の全体像」の紡ぎ方、そしてその全体像をベースにして、深い「解釈」の引き出し方、多くの人がそれを知りたいのではないか。少なくとも私は聞いてみたい。

こんな私のリクエストはないものねだりだと著者たちに叱られそうだ。この本は、組織エスノグラフィーへの招待書という位置づけで作られている。その点では、いい招待書に仕上がっていると思う。多くの研究者、とくに若い世代に勧めたい。しかし、いい本だからこそ、ないものねだりもしたくなる。

「疑似」参与からの内部者「的な」解釈の獲得。それは、社会科学研究の夢かも知れない。読者がその夢を、著者たちとともに抱き始めるのを、期待したい。本格的エスノグラファーでなくても、できることはあるし、この本から学ぶことは多いだろう。

私は一体、書評を書いたのだろうか。書き始めに「なぜ私が」と自問し、また書き終わりにそんな疑問をもつ。

しかし、書評を書くということは、一種の「参与観察」になっているような気もしている。その参与観察から私は何を感じたかの告白がこの書評であった、と言っても、自分たちが3章に亘って個人史の告白を長くしている著者たちだから、許してくれるだろう。

(いたみ・ひろゆき=東京理科大学イノベーション研究科教授)