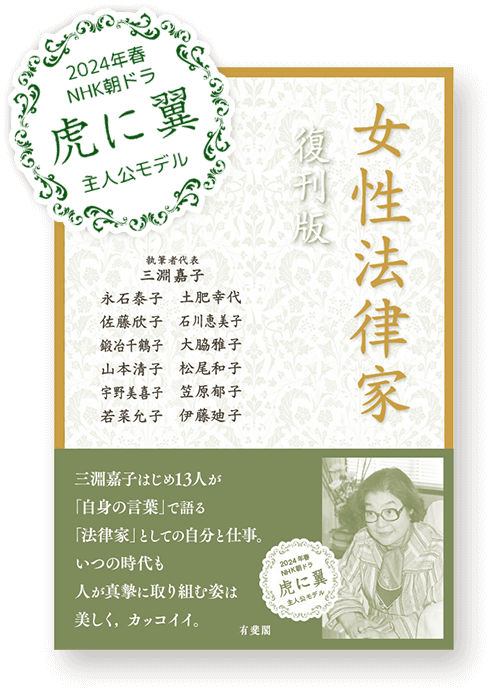

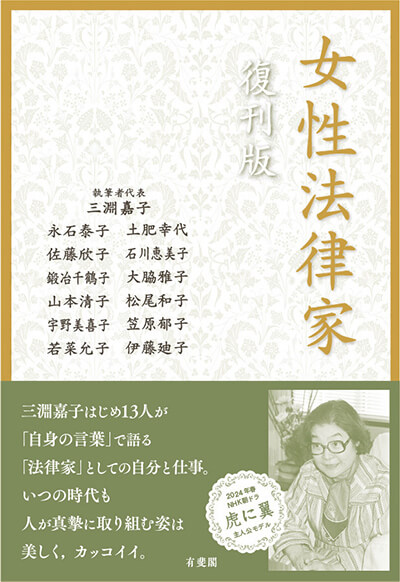

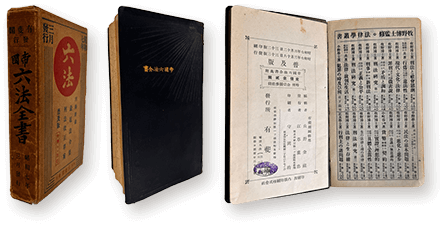

朝ドラ主人公モデル 三淵嘉子の

自筆文が収載された書籍,待望の復刊!

お問合せ多数のため,緊急復刊いたしました!

40年前,三淵嘉子ほか13人の女性法律家が「自身の言葉」で語った,

法曹の世界,自らの仕事や後進へ託した熱い想い,そして未来展望。

昭和から平成を経て令和の時代になるまで変わったものとは何か。

そして,変わらないものとは。

執筆者紹介

各執筆文から印象的なフレーズをご紹介! 試し読みもぜひご覧ください!

※略歴・肩書は刊行当時(1983年6月時点)のものです。

1981年1月:東京都内のレストランにて(お孫さんの結納・両家食事会に同席)

三淵嘉子(元裁判官,弁護士)

1938(昭和13)年明治大学卒業。同年高等文官司法科試験合格,1940(同15)年弁護士。1949(同24)年東京地裁判事補,1972(同47)年新潟,のち浦和,横浜各家庭裁判所所長,1978(同53)年定年退官。東京家裁調停委員,日本婦人法律家協会会長,東京都人事委員。

1 私の歩んだ裁判官の道

「人間として全力を尽くすとき女性は男性に比べて何の差もない。あるのは個人差だけだと信じて来た。」

「顧みて裁判官であったことは私にとって最高の女の人生であったと思う。長い裁判官生活を通じて私が深く感銘を受けているのは,男女平等が憲法の理念である以上,男性裁判官は法律家としてこの理念に忠実であったということだ。」

試し読み

1981年5月:帝国ホテルにて。夫・三淵乾太郎(元裁判官)と共に(お孫さんの結婚式に参列)

1982年6月:明治記念館にて(姪御さんの結婚式に参列)

永石泰子(元裁判官,弁護士)

1943(昭和18)年9月明治大学女子部法科卒業。戦後中央大学法学部に進み,1949(同24)年同学部卒業。1951年(同26)年裁判官に任官,1976(同51)年退官。弁護士登録。明治大学法学部講師。

2 女性法曹に開かれた裁判所の扉

「裁判官には正義観が必要との見方もある。たしかに不正を許さない心がなければ,法曹の仕事はその核を失ってしまうだろう。だが……自分の正義観が人を傷つけ,他人を不幸にすることもある。」

「より一層大切なことは,人間を大切に思う心を持つことである。裁判官に限らず,およそ実務家として法律の仕事にたずさわるものは,人間が嫌いでは勤まらないのではないかと思う。」

試し読み

1949年3月:卒業式当日(中央大学初の女子学部学生3名。前列左が永石泰子) *出典:タイムトラベル中大125「030 初の女子学生」より(こちらより,お写真の紹介文も ぜひ,ごらんください)

1963年9月1日:大学時代の同級生と結婚。式場が空いているはずと震災記念日を選ぶ。

1960年代後半:検察官時代。日米の司法観や正義観の違いに「取引」の観点から注目する。

佐藤欣子(元検察官,弁護士)

1958(昭和33)年東京大学法学部卒業。東京・横浜地方検察庁検事。国連アジア極東犯罪防止研修所教官・次長。内閣総理大臣官房参事官等を経て弁護士登録。1981(同56)年より㈱リビングマガジン取締役・研究所長。

3 検事,国連そしてマスコミの世界へ 道なき道にいどむ

「私は人間が何故犯罪を犯すのかを追求したかった。そしてさらに,何故人間が更生し,再犯などしなくなるのかを明らかにしたかった。」

「私は被疑者と向い合って話し,その心情に深く共感することによって,実体的真実を明らかにし,被疑者の行動を真に了解しようとしたのである。」

「(検事という仕事について)本当に困難で手間のかかる仕事であった。しかしそれは同時にきわめて,むくわれる喜びの多い仕事であった。」

試し読み

1970年代半ば:自宅書斎にて。この頃から1980年代末までが,キャリアのピークとなった。

1990年代半ば:政界進出の夢に破れ,弁護士として活動するが,挫折感は最後まで残った。

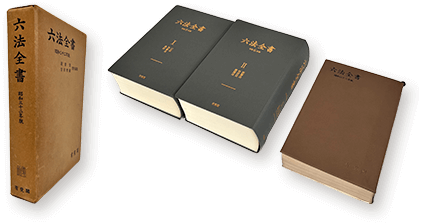

1984年5月:オックスフォード大学にて

(1)(2)いずれも,夫妻(写真左は鍛冶良堅〔弁護士・明治大学名誉教授〕,写真右が鍛冶千鶴子)で婚姻法の比較研究と男女平等事情調査を兼ね,イギリス・スウェーデンを中心に4か月間ヨーロッパをまわった折,ストックウィン オックスフォード大学名誉教授からの依頼があり,セミナーで報告を行った際のもの。

鍛冶千鶴子(弁護士)

1950(昭和25)年明治大学卒業。明治大学短大講師,法制審議会少年法部会,民事行政審議会,男女平等専門家会議各委員,日弁連女性の権利委員会委員長等を経て,法制審議会民法部会委員,東京都婦人問題協議会会長など。

4 弁護士として32年

「弁護士の仕事は,人間嫌いでは到底続けられるものではない。折々の人間不信や挫折にもかかわらず,私が,こんなに夢中で仕事に取り組み,三十余年も飽きずに続けてきているのは,私自身の人なつかしい性格もあってのことかもしれない。そして,それにプラス使命感。だれに頼まれてというわけでもないのに,いつもその思いにかり立てられて仕事をしている自分を見ると,弁護士という仕事は自分に向いているのだと思ってしまう。だから私は,これからもこんな姿勢でいつも夢中になってこの仕事を続けてゆくことだろう。」

試し読み

1984年5月:オックスフォード大学研究センターにて

1965年12月:日本初の女性だけの共同法律事務所である「婦人総合法律事務所」開設当時(「主婦の友」1966年2月号掲載写真)。机手前左から,井田恵子,笠原郁子(本書執筆者),山本清子(同),机奥左から,瀬戸口敦子,市橋千鶴子,吉田欣子,6名の弁護士。

山本清子(弁護士)

1945(昭和20)年明治大学法学部卒業。1946(同21)年度司法科試験合格,1959(同34)年弁護士登録,1965(同40)年婦人総合法律事務所共同設立。東京家裁調停委員,日本婦人法律家協会副会長,(財)婦人少年協会理事,社会福祉法人済美会理事。

5 行きつくところまで行った借地のトラブル

「数多く手がけた事件の中には,いつまでも忘れられないのがいくつかある。」

「この事件に登場してきた人達は忘れ難い印象を残し,それぞれ何かを訴え教えてくれたような気がする。

息子に年金まで使われたHの老母,真実を伝えても信じず花嫁道具を全部競売された新妻,立退き料かせぎの一家,建設会社の社長と名のる金融業者,顔はみないがカゴ抜け詐欺の男,Hを信用したばかりに1,500万円を損した会社経営者等々。」

1980年6月:日本婦人法律家友好訪中代表団一行として訪中した際の会食会場にて。左から2人目が三淵嘉子,右から2人目が山本清子。(「日本と中国」〔1980年8月25日付 復刊第596号〕に,中国訪問記が座談会形式で掲載された)

1990年頃:自宅にて

1950年代:編集者(岩波書店)の頃

1960年代:子育てに勤しんでいた頃

宇野美喜子(弁護士)

1951(昭和26)年3月,東京女子大学(歴史科)卒業。通信教育(中央大学)で法律を学ぶ。1969(同44)年4月,弁護士登録。第一東京弁護士会所属。東京家庭裁判所家事調停委員,参与員。

6 多様な家庭紛争 解決へのたゆまぬ努力

「(子育て・家事をしながら司法試験に挑戦し弁護士になったことについて)幸い,法律家にとって,年を重ね,社会的経験を積んでいることは,マイナスにならないどころか,心掛け次第ではむしろ強味に転化することもできる。私にとって,この途に進んだことは,よい選択だったと思う。人生は,いろいろな可能性に満ちている。」

「法律家という仕事は,女性にとっても,実にやりがいのあるよい仕事だと思う。」

試し読み

1960年代後半:司法修習の頃

2010年頃

1962年頃:弁護士になりたての頃に当時所属の事務所にて

若菜允子(弁護士)

1959(昭和34)年東京大学法学部卒業。1961(同36)年弁護士登録。労働省労働基準法研究会委員。『暮しの法律百科』,『女たちの民法問答』(共著)。

7 企業法務の実態

「企業における法律問題は企業活動の全般にわたって発生してくるものであり,企業活動の拡大と共にその問題も多様化しており,特に最近は一般に権利意識も高まり企業の社会的責任も厳しく問われるようになってきたので,企業をめぐる紛争は,複雑多岐を極め同種事件であってもその置かれた状況によって必ずしも同様の解決を求め得ない場合があり,弁護士の苦心するところである。」

試し読み

2003年頃:若菜法律事務所にて

1977年:ゴルフ後の会食。左から,三淵嘉子,土肥幸代。

土肥幸代(弁護士)

1957(昭和32)年中央大学法学部卒業。1963(同38)年弁護士登録。目黒区法律相談担当,財団法人法律扶助協会嘱託,NHKラジオ法律相談を担当。東京家裁調停委員,参与員。『家庭の法律相談』,『女たちの民法問答』(共著)。

8 無罪の判決を得るまで

「千差万別の性格をもった人達を相手にして,常に新たなケースに挑戦してゆかなければならないところに,弁護士としての仕事の難かしさ,面白さがあるのかも知れない。

それだけに,事件がうまく解決できたときの喜びと誇らしさは,弁護士ならではの充実感である。」

「弁護士の仕事は,絵や彫刻のように,形となっては残らない。けれど,人の心の中に実を結ぶことができることを知らされたのである。」

試し読み

1985年5月:女性法律家14名でプレーした仙石ゴルフコースにて。左から,若菜允子,土肥幸代,三淵嘉子。

近影

石川恵美子(弁護士)

1964(昭和39)年中央大学卒業。1963(同38)年司法試験合格。1973(同48)年弁護士登録。1976(同51)年より横浜家裁家事調停委員。1981(同56)年より日弁連少年法改正対策本部委員。横浜弁護士会で少年法改正対策,刑法改正対策,法律扶助各委員。

9 問題児・素晴らしい活力の持主たち

「今,刑法をもっと厳罰化しようという動きがあるが,それと呼応して,少年法を改正して,検察官や警察の権限を強化しようとする動きもある。非行少年の激増という社会現象の根本原因に対するあらゆる角度からの議論,調査,研究を積極的になさずに,非行少年に対して威嚇で臨むことは甚だ短絡的であろう。」

「人間は心から納得したとき初めて自分の意志で行動するし,行動できる力があることを忘れてはならないと思う。」

試し読み

1975年:名古屋地裁・高裁正面玄関にて(「婦人之友」1975年9月号掲載)

1977年:文化大革命終了直後の女性法律家友好訪中団。後列左から,土肥幸代,大脇雅子。前列右に松尾和子。

大脇雅子(弁護士)

1957(昭和32)年名古屋大学法学部卒業。1960(同35)年まで同法学部助手。1962(同37)年弁護士登録(名古屋)。日弁連女性の権利に関する委員会委員。日本労働法学会所属。名古屋大学非常勤講師(社会保障法)。著書『働いて生きる』(学陽書房)。

10 働く人たちとともに

「(子育て・家事と仕事の両立が困難で)仕事をやめなければならないと決めたとき,私は三晩,涙が止まらなかった。何故こんなに泣けるのか考え続けた。そのときはじめて,私の中に「業」のように,働き続けたいという思いが,断ち難くあるのを自覚した。友人の励ましと家族の理解で,夫の叔母にあたる人が,昼のあいだ子どもの面倒を見てくれることになり,一年ののち,仕事を再開することができた。」

「労使の紛争には,第一義的には双方の力関係が支配するので,権利が権利として通らず,裁判で認められた正義や自由が,反古になったりすることもある。しばしば私たちは,怒りとともに,無力さと深い悲哀を覚えずにはいられない。そんなときにはいつも,闘ったプロセスのなかで,仲間とともにまきつづけた種子が,いつか,どこかで,実るにちがいないと,楽天的に信ずるのである。」

試し読み

1987年4月頃:著書『均等法時代を生きる』(有斐閣)より

近影

1963年頃:アメリカ留学用のパスポート写真

1986年12月:国際文化会館で行われた団藤重光先生「文化功労者のお祝い」の会にて

松尾和子(弁護士)

1953(昭和28)年東京大学法学部卒業。1956(同31)年まで特研生。1958(同33)年弁護士登録。ニューヨーク大学(MCJ取得),ミシガン大学留学。法制審議会国籍法部会,日弁連「女性の権利に関する委員会」各委員。『不正競争防止法』(共著)ほか。

11 経済界における公正な競業秩序のために

「(工業所有権に関する法律問題を専門とする職業を選択した理由として)必ずしも女性を歓迎しない法律の世界であっても,未開拓の分野に進出するなら遠慮はいらないから,そこで自分の力を発揮する機会が十分ある筈であり,しかも,社会に対して多く貢献することができるものと考えたのである。」

「女性であっても,男性であっても,弁護士として重要なのは,その人の能力・識見である。」

試し読み

2002年6月:講演会にて

2011年8月:宇奈月温泉木管事件碑の前で。夫,松尾浩也(東京大学名誉教授)と共に。

笠原郁子(弁護士)

1954(昭和29)年名古屋大学法学部卒業。1957(同32)年弁護士登録。東京家裁調停委員,参与員。東京都中央労政協議会委員。習志野市法律相談員,同福祉問題審議会委員。『知って得する女の法律』,『法律の知恵』(共著)。

12 女性による女性のための法律事務所

「(婦人総合法律事務所開設への想いとして)法の下の男女平等がうたわれてから,すでに四半世紀もすぎようとしている。にも拘らず,家庭に職場に社会に,男女差別は根強く残っている。これをうち破るには,女性自身が自覚的な権利意識をもち,主体的に権利実現のために行動していく以外にない。」

「女性弁護士が信頼されるためには,男性の弁護士の二倍の時間と努力がいることを,つくづく知ったのである。」

試し読み

1983年(本書刊行当時):プラザホテルの近くで(息子さんと)

伊藤廸子(弁護士)

1970(昭和45)年東京大学法学部卒業。1972(同47)年弁護士登録(第二東京弁護士会)。1974(同49)年ワシントン大学法学修士取得。1976(同51)年ニューヨーク州弁護士資格取得。現在,ミラー・モントゴメリー・蘇木・アンド・ブレイディ法律事務所勤務。

13 ニューヨークの法律事務所の一員として

「新しいタイプの女性法律家たちは,終日労働も休日出勤も厭わず男性と互角に仕事をすることで女性に対する偏見をはねのけ,男性と同等の扱いを受けられるよう努力を続けてきている。こんな彼女たちがトップクラス進出の壁をつき崩すのは遠い先のことではないだろう。」

試し読み

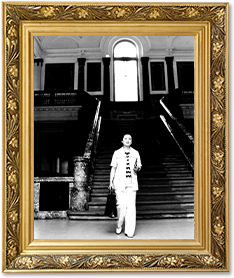

1983~85年頃:日本企業によるアメリカ投資が活発になり始め,対米投資セミナーや,日本企業のアメリカ進出祝賀パーティーが頻繁に開催された(写真は,セミナーで講師を務める筆者)

1983~85年頃